martes, junio 30, 2015

Diez años

Publicado por Miguel A. Lama en martes, junio 30, 2015 19 comentarios

domingo, junio 21, 2015

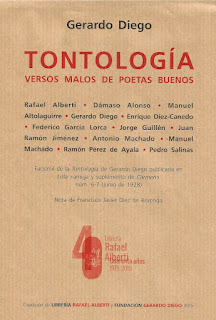

Tontología

Publicado por Miguel A. Lama en domingo, junio 21, 2015 0 comentarios

viernes, junio 19, 2015

Heterónima

Publicado por Miguel A. Lama en viernes, junio 19, 2015 3 comentarios

lunes, junio 15, 2015

Gil y Carrasco

Publicado por Miguel A. Lama en lunes, junio 15, 2015 0 comentarios

viernes, junio 12, 2015

El mirador de la memoria

Publicado por Miguel A. Lama en viernes, junio 12, 2015 0 comentarios

jueves, junio 11, 2015

Sin gafas

En ¡Hola!, página 13. En casa de mi madre, que ya no lee. El 6 de mayo sobre una foto de la Reina Letizia: «vestía una camiseta dorada con original manga asimétrica, a juego con su carácter». Así estuve un par de horas, hasta que encontré las gafas: «vestía una camiseta dorada con original manga asimétrica, a juego con su cartera».

Publicado por Miguel A. Lama en jueves, junio 11, 2015 2 comentarios

Oído en mi calle

—Llevamos todo el puñetero día discutiendo y al final siempre la culpa la tengo yo. Vale.

Publicado por Miguel A. Lama en jueves, junio 11, 2015 0 comentarios

Rutina

Harto ya de hacer todos los días lo mismo, decidió cambiar de urtina.

Publicado por Miguel A. Lama en jueves, junio 11, 2015 0 comentarios

lunes, junio 08, 2015

Alfredo Gómez

Publicado por Miguel A. Lama en lunes, junio 08, 2015 1 comentarios

viernes, junio 05, 2015

Juego de damas, de Isidro Timón

Publicado por Miguel A. Lama en viernes, junio 05, 2015 0 comentarios

miércoles, junio 03, 2015

Morerías

Marzo resultó un mes propicio para los lectores del extremeño de adopción Elías Moro (Madrid, 1959), que ha publicado un nuevo libro de poemas, Hay un rastro, como cierre de la colección «Luna de poniente» de la editorial De la luna libros, y un libro de aforismos, Algo que perder. Aforismos (o así), en Ediciones de la Isla de Siltolá, en una colección dedicada al género en la que están también el poeta y crítico José Luis Morante, el escritor cubano de Albacete León Molina y el extremeño de Hervás Manuel Neila. Cuando hojeé Hay un rastro eché en falta una coda o una sección de «deudas pendientes» como las que han cerrado obras anteriores del autor, signos de su carácter bondadoso, cariñoso y agradecido; pero cuando leí el libro y percibí su tono y su intención comprendí que no cabían más palabras en él que la dedicatoria que lo encabeza: «A la memoria de los olvidados». Elías Moro en tono adusto y grave, civil e históricamente grave, para recordar que «Hay un rastro de sufrimiento en la nieve» —el primer verso del libro— y que la poesía puede dar voz a los muertos —«Los muertos hablan» es la última sección— y a los perdidos. A pesar de la severidad y dureza de esta obra —«Tiro de gracia», «Derrota y hambre» o «Trilogía de los trenes tristes» son otros títulos de sus partes—, gusta —pura empatía— encontrarse con esta forma de denuncia de la destrucción, la guerra y «la muerte por la mano del hombre». Este aficionado a los bestiarios dijo la tarde electoral de la presentación de Hay un rastro en Cáceres que en sus libros siempre salen animales. Sí, en este, cuervos, moscardas y gusanos; todos teñidos de una coloración mortuoria que, sin embargo, no parece extraña en un poeta que ha tendido siempre al juego con las palabras y a la chispa de la ironía y el sarcasmo. Nadie traiciona a nadie aquí; al contrario, el poeta de El juego de la taba que se pregunta infantil si la brújula es una bruja esdrújula es el mismo que se pregunta qué gloria hay en matar a un hombre indefenso. El mismo. El mismo que ha escrito una nueva colección de aforismos con ese título de Algo que perder extraído de uno de ellos: «No te confundas: al final, siempre hay algo que perder». No hace mucho, y casi coincidiendo con la lectura del libro de Elías Moro, he leído otra especie de pecio: «La vida es demasiado corta para beber mal vino». Adivinen. Proviene, sí, de uno de los anuncios de la página web de una bodega zamorana: Elías Mora. Buen vino. Bueno para acompañar este surtido suculento, esta nueva colección de textos de Elías Moro, una más en un incorregible coleccionista de trozos de vida, ahora, de pensamiento en píldoras. Hay donde elegir, desde lo más cercano a la ocurrencia chistosa tan cara para Elías —«Hacía trampas jugando al solitario. Y siempre perdía»—, la pura paronomasia —«Acertó con el aserto»—, entre los textos breves —hay alguno más breve aún—; hasta la reflexión más sostenida —en la que me gusta más— en textos de cuatro o cinco líneas —los menos— sobre el tiempo por venir (pág. 57), la opinión intransigente (pág. 47), en fin, sobre la vida (pág. 22). Y esta es otra; el problema no resuelto de este género para sus lectores: que pierdes un aforismo y no hay manera de encontrarlo con facilidad, que no valen índices. Yo propongo uno del tipo mots-clefs en el que la palabra esencial del asunto quede representada. O algo así.

Marzo resultó un mes propicio para los lectores del extremeño de adopción Elías Moro (Madrid, 1959), que ha publicado un nuevo libro de poemas, Hay un rastro, como cierre de la colección «Luna de poniente» de la editorial De la luna libros, y un libro de aforismos, Algo que perder. Aforismos (o así), en Ediciones de la Isla de Siltolá, en una colección dedicada al género en la que están también el poeta y crítico José Luis Morante, el escritor cubano de Albacete León Molina y el extremeño de Hervás Manuel Neila. Cuando hojeé Hay un rastro eché en falta una coda o una sección de «deudas pendientes» como las que han cerrado obras anteriores del autor, signos de su carácter bondadoso, cariñoso y agradecido; pero cuando leí el libro y percibí su tono y su intención comprendí que no cabían más palabras en él que la dedicatoria que lo encabeza: «A la memoria de los olvidados». Elías Moro en tono adusto y grave, civil e históricamente grave, para recordar que «Hay un rastro de sufrimiento en la nieve» —el primer verso del libro— y que la poesía puede dar voz a los muertos —«Los muertos hablan» es la última sección— y a los perdidos. A pesar de la severidad y dureza de esta obra —«Tiro de gracia», «Derrota y hambre» o «Trilogía de los trenes tristes» son otros títulos de sus partes—, gusta —pura empatía— encontrarse con esta forma de denuncia de la destrucción, la guerra y «la muerte por la mano del hombre». Este aficionado a los bestiarios dijo la tarde electoral de la presentación de Hay un rastro en Cáceres que en sus libros siempre salen animales. Sí, en este, cuervos, moscardas y gusanos; todos teñidos de una coloración mortuoria que, sin embargo, no parece extraña en un poeta que ha tendido siempre al juego con las palabras y a la chispa de la ironía y el sarcasmo. Nadie traiciona a nadie aquí; al contrario, el poeta de El juego de la taba que se pregunta infantil si la brújula es una bruja esdrújula es el mismo que se pregunta qué gloria hay en matar a un hombre indefenso. El mismo. El mismo que ha escrito una nueva colección de aforismos con ese título de Algo que perder extraído de uno de ellos: «No te confundas: al final, siempre hay algo que perder». No hace mucho, y casi coincidiendo con la lectura del libro de Elías Moro, he leído otra especie de pecio: «La vida es demasiado corta para beber mal vino». Adivinen. Proviene, sí, de uno de los anuncios de la página web de una bodega zamorana: Elías Mora. Buen vino. Bueno para acompañar este surtido suculento, esta nueva colección de textos de Elías Moro, una más en un incorregible coleccionista de trozos de vida, ahora, de pensamiento en píldoras. Hay donde elegir, desde lo más cercano a la ocurrencia chistosa tan cara para Elías —«Hacía trampas jugando al solitario. Y siempre perdía»—, la pura paronomasia —«Acertó con el aserto»—, entre los textos breves —hay alguno más breve aún—; hasta la reflexión más sostenida —en la que me gusta más— en textos de cuatro o cinco líneas —los menos— sobre el tiempo por venir (pág. 57), la opinión intransigente (pág. 47), en fin, sobre la vida (pág. 22). Y esta es otra; el problema no resuelto de este género para sus lectores: que pierdes un aforismo y no hay manera de encontrarlo con facilidad, que no valen índices. Yo propongo uno del tipo mots-clefs en el que la palabra esencial del asunto quede representada. O algo así. Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, junio 03, 2015 1 comentarios

martes, junio 02, 2015

I Premio de Poesía Joven 'Ángel Campos Pámpano'

Publicado por Miguel A. Lama en martes, junio 02, 2015 0 comentarios

sábado, mayo 30, 2015

En memoria de Santiago Castelo

Publicado por Miguel A. Lama en sábado, mayo 30, 2015 1 comentarios

jueves, mayo 28, 2015

Librerías

Publicado por Miguel A. Lama en jueves, mayo 28, 2015 0 comentarios

lunes, mayo 25, 2015

Teatro

Publicado por Miguel A. Lama en lunes, mayo 25, 2015 0 comentarios

miércoles, mayo 20, 2015

Experiencia de la poesía

Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, mayo 20, 2015 0 comentarios

sábado, mayo 16, 2015

Notas y días

En Cáceres, si sales de casa y caminas, en pocos minutos estás en el entorno de la foto. Hacia el sureste.

Publicado por Miguel A. Lama en sábado, mayo 16, 2015 0 comentarios

viernes, mayo 15, 2015

La lupa en C

Además, me he comprado —hay que ayudar al incansable Chema Cumbreño— Nada y menos (Ediciones Liliputienses, 2015), que contiene cinco libros publicados por Méndez Rubio entre 2002 y 2008, y completa la anterior recopilación que fue Todo en el aire. Poesía (1995-2005) publicada por la Editora Regional de una Extremadura en la que, felizmente, están recalando todos sus ciclos poéticos. No pude estar en todo porque tenía que trabajar. Sin embargo, saludé en la conferencia de Siles a X, del personal de biblioteca, que debería estar trabajando en esos momentos; y no pude saludar a los que poco interesa lo que se cueza en un congreso sobre Celan que se celebre en su Facultad. Me reencontré también con Rafael Morales Barba, cansado del viaje pero exultante, resacoso, diría yo, por venir de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN) de Ciudad Real, en la que coordinó mesas con profesores y poetas. Me regaló el número especial de Fragmenta, la revista de poesía que dirige, y que ha patrocinado FENAVIN, así que todo el mundo sabrá a qué saben sus doscientas páginas antológicas. Y estuve con Eduardo Moga, que habla ya hoy viernes, sobre la soledad del suicida Celan. Un placer. La lupa en C.

Publicado por Miguel A. Lama en viernes, mayo 15, 2015 0 comentarios

martes, mayo 12, 2015

Paul Celan en Letras

Publicado por Miguel A. Lama en martes, mayo 12, 2015 0 comentarios

lunes, mayo 11, 2015

Nadal

Publicado por Miguel A. Lama en lunes, mayo 11, 2015 0 comentarios