«El estudio del mundo antiguo tiene algo de treno», escribe Rafael Fontán en este libro (pág. 173). Salvo que esté en manos de gente sabia y apasionada como él, añado yo. Es verdad que estudiar la Antigüedad es lamentarse por no contar con fuentes directas, por el estado fragmentario en el que nos han llegado los textos o por las dificultades de entender los restos epigráficos; pero cuando, con esas carencias, el estudioso logra componer un relato coherente, argumentado y ameno, hay que celebrarlo. Y es lo que se nos ofrece en esta obra de Rafael Fontán Barreiro, La almazara de Catón. Olivos y aceite en Grecia y Roma (Barcelona, Godall Edicions, 2025), que nos lleva por la presencia del olivo y de sus frutos en los textos griegos y latinos. De las dos partes del libro, la primera es el recorrido de la mano del estudioso que quiere, a la vez, hacer un elogio de la vida del campo y un homenaje a quienes lo trabajan; la segunda es una antología de los textos pertinentes de Teofrasto (Historia de las plantas), Catón (Tratado de Agricultura), Varrón (Las cosas del campo), Columela (Los doce libros de agricultura), Plinio el Viejo (Historia Natural) y Paladio (Tratado de Agricultura), las fuentes principales que toman el testigo de este paseo del olivar al ánfora que se brinda a los lectores. La doble tipografía de La almazara de Catón permite diferenciar entre los comentarios del autor y los textos agronómicos antiguos, dándose las dos en la antología (Parte II) para mejor seguir las fuentes. Es una lectura amena y provechosa, nutritiva en todos los sentidos, gracias a un comentarista de excepción como Rafael Fontán —solvente traductor de la Eneida de Virgilio—, con quien comprobamos en la selección propuesta las invariantes de la naturaleza del árbol (Teofrasto, Plinio), de los preparativos del terreno (Catón, Columela) o del aliño de las aceitunas (Catón, Columela, Paladio). Ay, el aliño. Catón, en De agri cultura, 117 [CXXVI], sobre las aceitunas verdes: «Antes de que se pongan negras, macháquense y pónganse en un agua que se cambiará con frecuencia. Luego, cuando estén maceradas, escúrranse, échense en vinagre y añádase aceite y media libra de sal […] Métanse por separado hinojo y lentisco en vinagre […]» (pág. 106). Entonces, por ese extraordinario y enigmático placer de las lecturas concatenadas, termino de leer otro libro amable. Palabras (Editora Regional de Extremadura, 2024) se titula, y lo firma Simón Viola; que, con liberal intención, nos obsequia este puñado de hitos autobiográficos llenos de sentimiento, de literatura, y de tareas tan genuinas como el del aliño de unas aceitunas cornicabras: «entre verdes y pintonas, que he machado y a las que he cambiado varias veces el agua. A mi lado ya tengo todos los productos del aliño, la sal gorda, un par de puñados de dientes de ajo, tomillo y romero, varias cáscaras de naranja, tres pimientos rojos, hojas de laurel verdes y un manojo de fragantes ramas secas de orégano» (pág. 97). Yo, hasta que cojan el gusto las olivas de Simón, tengo a mi lado La almazara de Catón. Olivos y aceite en Grecia y Roma, que se presenta esta tarde (19:30 hs.) en el Ateneo de Cáceres, con la intervención de su autor, de Matilde Martínez, editora, y de Isabel Navarro.

miércoles, marzo 19, 2025

sábado, marzo 15, 2025

Hueso en astilla

La estructura visible de un libro de poemas no lo hace mejor que aquellos que consisten en una gavilla de unos textos en orden cronológico de escritura; pero lo hace libro, y su construcción es un significante que me gusta analizar y que valoro especialmente. Hueso en astilla (Barcelona, Tusquets Editores, 2024), de Alfonso Alegre Heitzmann (Barcelona, 1955) atiende al primer caso, el de una notable disposición orgánica de un libro de poemas. Está construido en cinco secciones de un número variable de textos: «El día blanco», «Labdácidas», «Décima luz», «Tinta y pinceles», dividida en dos secuencias, y «Semillas en lo oscuro». La composición de cada una de estas partes es tan precisable que ni siquiera el índice recoge con exactitud los textos que las conforman, pues no detalla que hay poemas que se dividen en dos o tres estancias, ni que hay series de varios monósticos que no están listados sumariamente. De modo que solo la tercera sección, «Décima luz», de diez décimas, se corresponde con el cómputo que establece el sumario, que da como total noventa y un textos. Dicho quede como indicativo de la pensada organización de esta obra. Se aprecia igualmente en cómo están dispuestos en las páginas los poemas que la componen, pues el criterio de la colección de dejar blanca la página par si no es continuación de texto, no se cumple en las dos secciones finales, en las que los títulos como marcas desaparecen en muchos casos y las unidades textuales, en ocasiones hasta el mínimo mencionado del monóstico, se suceden en una sugerente malla. Un entramado que yo veo igualmente en el conjunto de las cinco partes, un global que se abre y se cierra con variaciones sobre el hecho creativo o una especie de viaje a la semilla como vertebrador semántico de todo. Así es la obertura —matizo un valor musical muy presente— de «El día blanco», que, desde el sustrato de su primer poema —«Subnivium»—, cifra en el silencio, en lo quieto o en lo blanco una poética muy evidente en la escritura de Alfonso Alegre, sugerida en diversos referentes —literarios, cinematográficos, de la naturaleza...— que aparecen en esta parte del libro, en la que se tiende a la concentración expresiva, a veces al juego caligrámico («Retorno», pág. 75), y patentizada en la segunda con casi divisas como «Cada palabra es una huella de lo que una vez estuvo» (pág. 83), que me trae de inmediato «el residuo que sólo nos deja lo que ha sido llama» de José Ángel Valente. Así es también en la unidad de significado que se tiende entre el principio y el final, en donde las palabras, que son «como semillas en lo oscuro» (pág. 179), vuelven a la misma idea: «Hablamos para hacer sensible la inteligibilidad del silencio» (pág. 180). Otro registro o variante de esta indagación en los sentidos de la creación —y otro valor, otro aliciente— está en la propuesta de mirada hacia la tradición literaria, que corona la obra en el título que rescata el verso de un soneto de Francisco de Aldana («Hueso en astilla, en él carne molida») y que se incluye en un tramo bajo el de «Labdácidas», alusivo a la estirpe del ciclo de Tebas y el destino trágico, el de las pérdidas (Ángel Campos Pámpano, Manuel Hermínio Monteiro, el in memoriam de E. H....; a las que Alfonso Alegre tendrá que sumar la de Andrés Sánchez Robayna, su amigo, que ha impactado funestamente sobre el término de esta nota), y el del final del poeta en la batalla de Alcazarquivir. Me cautiva el eco de Aldana en una obra de esta hondura y me ha recordado la recreación que hizo hace ya años Gonzalo Hidalgo Bayal en El cerco oblicuo (1993), con los versos de la Epístola a Arias Montano —muy presente también en su brillante intensidad en el poeta barcelonés—: «Montano, cuyo nombre es la primera / estrellada señal por do camina / el sol el cerco oblicuo de la esfera». En el libro de Alegre, ese tramo contiene el mayor número de poemas en prosa como propuesta de expresión de un tanteo con las tradiciones poéticas, que funcionan como espejos de confirmación de una noción de la poesía o de la creación en general en tanto que búsqueda de una expresión que sea en sí misma la realidad expresada. La evocación del clásico —y del destino trágico— como actitud ante el hecho literario se complementa en el libro con la voluntad formal de adecuar los contenidos a formas prefijadas como la sección mencionada, enteramente compuesta en décimas, o como el soneto, que cierra («El sueño de Jacob») toda la obra... Hay otro soneto en la cuarta sección, como hay otro Jacob, más vertical, en la sección cuarta, por mencionar los muchos trenzados del libro. En fin, me satisface dejar constancia de una de mis más provechosas lecturas de poesía del final del pasado año, que he podido retomar ahora, para ahondar en este Hueso en astilla que celebro como otro regalo, después de El camino del alba (2017), del catálogo de los «Nuevos textos sagrados» de Tusquets.

Publicado por Miguel A. Lama en sábado, marzo 15, 2025 0 comentarios

sábado, marzo 01, 2025

Casa de los Ribera (III)

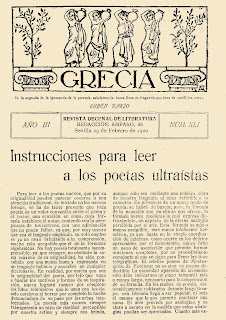

Suburbio camisolas. En varias ocasiones he escrito en la pizarra de clase estas dos palabras para apoyar una explicación sobre el desvío literario. Recuerdo haber puesto a dialogar allí —o me lo he imaginado— a Ignacio de Luzán con Rafael Cansinos Assens, que fue quien citó esas dos palabras como de Tristan Tzara en un artículo que tituló «Instrucciones para leer a los poetas ultraístas», y que se publicó en el número XLI de la revista Grecia, el 29 de febrero de 1920. Yo imagino que el escritor sevillano de La novela de un literato explica al autor de La Poética que la «poesía más oscura siempre transparenta un rayo de claridad perceptible por nuestra retina, y siempre nos brinda, aunque sólo sea mediante una palabra de nuestro lenguaje, el nexo referible a lo conocido». A ese Luzán que hace sonreír a la clase por sus reparos a la metáfora gongorina de la «inundación de casas» aplicada a la dilatación y grandeza de la ciudad de Madrid, y que manifiesta su empeño de que la fantasía, «como caballo ardiente, requiere mucho tiento para que no se desboque» y que sus imágenes tengan esa debida proporción a la que deben las metáforas su belleza. Y así solas se confrontan la tolerancia de la vanguardia con la estricta —pero no ciega— preceptiva neoclásica. A veces ha sido al tratar el hermetismo de César Vallejo, y he desempolvado en clase el ejemplo de «suburbio camisolas» al leer el poema XII de Trilce («Escapo de una finta peluza a peluza. / Un proyectil que no sé dónde irá a caer. / Incertidumbre. Tramonto. Cervical coyuntura. […]»), para intentar mostrar que hay siempre una conexión o zona compartida entre el autor y el lector para que este pueda hallar un resquicio de comprensión o interpretación de un verso. La poesía —decía Cansinos— es una ecuación o un valor convenido entre el poeta y el lector en el que, por muy oscuro que sea el lenguaje, su solo empleo es ya un vínculo de comprensión, ya que esa creación ha sido concebida por una mente humana en un lenguaje que está en cualquier diccionario, y es «mucho más asequible que el de las fórmulas algebraicas». Citaba un ejemplo de Apollinaire («un regimiento de días azules») que a mí me recuerda con gracia la «mentira azul de las gentes» de Calderón en El mayor monstruo del mundo que a Luzán tanto estragaba; y a continuación, después de las aceras que pasan por delante de Reverdy, traía la unión —«simplemente»— de «suburbio camisolas» de Tristan Tzara, que sigo utilizando en mis clases para ilustrar de algún modo el nexo que una imagen, por muy sorprendente que sea, mantiene con la realidad para que podamos «entrever la habilidad de la suplantación», como concluía Cansinos Assens.

Publicado por Miguel A. Lama en sábado, marzo 01, 2025 0 comentarios

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)